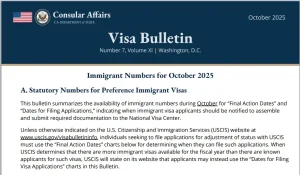

最近,越来越多申请美国EB-1A的申请人发现,移民局的态度变了。不再是之前的耐心补件和友好提醒,而是快速否决、高压提速,整个审核逻辑出现明显转向。

补件制度变调:从宽松到快斩

过去,当移民局发现材料不全或逻辑不清时,常会发出“补件通知”(RFE),给申请人90天时间补充材料,还会附带修改建议。而现在,申请人更常收到的是“不予受理意向通知”(NOID)——只给30天时限,且完全没有提示和协助,需要自己提供有力证据来反驳初步否决意见。

据2025年内部数据统计,NOID的发出数量在第二季度激增三倍。这意味着,移民局的审核方式正系统性转向更严标准、更短周期和更高举证门槛。

政策转向背后:三重压力叠加

移民局的转向并非偶然,而是多种因素共同推动的结果。

首先是审案压力激增。移民官的工作量近期翻倍,从原本每天处理15件提高到40件,在有限时间内,快速处理和提前“淘汰”问题案件成了必然选择。

其次,移民局引入了更多“软性”考量,比如文化适应力、社会关系密度等。这些未明示的标准让很多申请人即使材料合规,依然被拒。

第三是时间机制的筛选效应。30天的补件周期远低于以往,大量申请人因准备不及或情绪崩溃主动退出。数据显示,在这一机制下,系统可自动“筛掉”约三成案件。

追溯审查启动,EB-1A旧案也不安全

更令人警惕的是,这轮严审不仅针对新申请,也开始追查过往已获批的EB-1A案件。特别是涉及AI、区块链、教育科技等热门领域的材料,若存在包装痕迹或信息不实,将面临被撤回批准的风险。

要知道,美国移民体系具有高度追溯性。即便拿到绿卡多年,只要在入籍或身份转换过程中发现材料问题,仍可能被重启调查。

谁风险最高?三类申请人要警惕

当前,以下三类人群风险较高:

-

I-140已批但尚未提交或获批I-485的申请人;

-

正等待使领馆面试的领事程序申请人;

-

拿到绿卡但未入籍、申请仍在记录期内的申请人。

建议尽快对照原始材料进行全面复核,确认内容真实一致、无逻辑漏洞,避免引发后续审查。

应对思路:拼“包装”不如拼“实力”

在这样的环境下,唯有真实、专业、逻辑自洽的材料,才是穿越高压审核的关键。

首先,材料内容要注重质量而非数量。与其堆砌推荐信,不如重点展示核心成就。比如行业专利、SCI期刊论文、行业协会资质等更具说服力。

其次,推荐信必须“对人对路”。推荐人本身的资历、与申请人的关系和熟悉程度,比模板式语言更重要。移民官关心的是推荐背后的“含金量”。

最后,所有申请材料必须逻辑一致。美国移民系统可以回溯申请记录,从最初的旅游签证到最终的入籍,信息前后一致、逻辑合理,是基础门槛。

如今的EB-1A与NIW申请,早已不是过去那个“轻松上车”的通道。移民局此番整顿,实际上是在筛选真正具备实力的人才。

对于那些有真实成绩、有职业积累、愿意认真准备的申请人而言,这仍是通往美国的高性价比途径。而对于只想依赖“包装”或运气闯关的人来说,这条路已基本被封死。

在政策转向的风口上,选择走得稳,而不是走得快,才是真正可持续的赴美之路。

欢迎咨询了解~